|

--------------活動予定--------------------------------------- (近日中の予定は特にありません) --------------活動報告--------------------------------------- 2023/07/24勉強会(第8回気候変動ゼミ) 今回の勉強会は気象の分野から研究の最先端をいくお話を話題提供を頂きました。 高薮出さん(気象研究所)、川瀬宏明さん(気象研究所)、鈴木啓明さん(北海道立総合研究機構)いずれも研究の最前線をお話して頂きました。  皆さん熱心に聞き入っていました

皆さん熱心に聞き入っていました2023/01/31勉強会(第7回気候変動ゼミ) コロナで行っていなかった勉強会を久しぶりに開催しました。 オンラインとの併用でしたが会場にもたくさんの方が来られました。 北海道大学山田朋人先生の挨拶のあと、星野剛さん(寒地土木研究所)、米田駿星さん(株式会社建設技術研究所)、植村郁彦さん(株式会社ドーコン)、戸村翔さん(株式会社開発工営社)、与賀田隆史さん(日本工営株式会社)、小川田大吉さん(日本工営株式会社)、橋本健さん(パシフィックコンサルタンツ)と多くの方から話題提供を頂きました。 時間を取り戻すべく今後も勉強会を開催していく予定です。  会場はとても盛況でした

会場はとても盛況でした2021/11/12 自治体とハザードマップを持って現地を歩く(新得町・鹿追町) SIP(エスアイピー:内閣府戦略的イノベーション創造プログラム)の一環で、洪水時に自治体が行う避難判断を支援するため、まずはハザードマップに示されている河川からの氾濫がどのように広がるかをイメージしようと、自治体の担当者と河川管理者が一緒に想定氾濫範囲の現地を歩いて、氾濫のイメージを共有しました。 ハザードマップでは浸水深の色だけに目が行きがちですが、氾濫した水の動きを想像することが大切で、水は高いところから低いほうに流れるという単純な動きなので、現地でちょっとした地形の起伏を見るだけで水の流れの方向がイメージできます。特に今回歩いた新得町・鹿追町は山が近いため地形勾配が急で、河川から氾濫した水は速い流れで市街地を流下するだろうということを現地でディスカッションしました。 住民の避難の判断をする自治体の担当の方が洪水が氾濫したときにどのようなことが起こっていくのか想像しやすくなれば、自信を持った判断ができるようになるはず。そのようなサポートができるよう努めていきます。  地形の微妙な傾斜とハザードマップを照らし合わせて氾濫の流れをイメージする

地形の微妙な傾斜とハザードマップを照らし合わせて氾濫の流れをイメージする 現地のあとはフィードバック

現地のあとはフィードバック2021/10/26 北海道開発局千歳川河川事務所での勉強会 若手職員が多いというこの事務所では定期的に河川管理に関わる勉強会を開かれているそうで、今回は気候変動に関する最新の考え方を勉強するとのことで、山田先生と山本が話題提供してきました。 流域治水を本気で進めるには河川管理者だけでなく大学や民間コンサルが知恵を出し合って協力しなければ成り立たないという所長の強い思いを受けてのもので、気候変動による外力増をどう捉えるかの計画論から、地域のリスクをどう分析して低減させていくかの流域としての考え方まで、幅広く意見交換しました。  オンライン併用で在宅勤務の職員も参加

オンライン併用で在宅勤務の職員も参加 治水でのリスクの考え方をディスカッション

治水でのリスクの考え方をディスカッション2021/5/25 ClimateTalksウェビナーでの講演 山田朋人先生がInternational Universities Climate AllianceのClimateTalksの国際的なウェビナーに参画し、「大量アンサンブル気候データを活用したリスクベースアプローチによる激甚洪水災害への適応策」というタイトルで講演を行いました。 ○webサイト ・International Universities Climate Alliance Climate Talks Webinar 2021/01/19 第6回気候変動ゼミ 北海道開発局の西田侑希さんから、現在国土交通省で進められている「流域治水」の紹介と、平成28年北海道豪雨災害で大きな被害があった町で自治体のまちづくりと水害減災対策を連携させて国と自治体とがリスクコミュニケーションを始めた事例について話題提供いただきました。 このお話をベースに、気候変動により増大する水害リスクやその対策の必要性を自治体や地域住民とどう共有し、また将来の魅力あるまちづくりに防災をどう取り込んでいくかなど活発な議論がなされました。 防災の役割を国が全て担うのではなく、地域の安全を地域がどう主体的に考えるかが重要であり、さらにそのサポートの役割をコンサルタントが担えるようになると良いなどの意見が交わされました。  流域治水から地域の防災のあり方をディスカッションしました

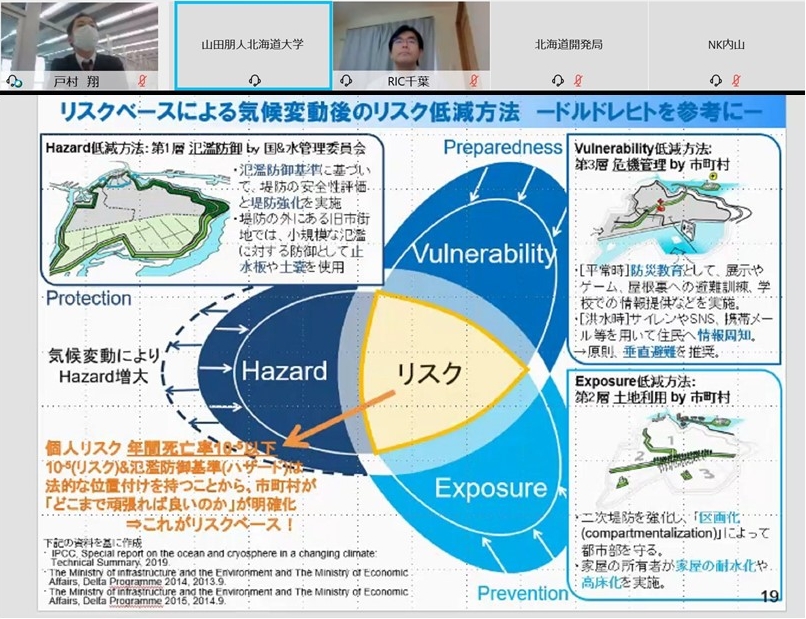

流域治水から地域の防災のあり方をディスカッションしました2020/12/23 第5回 気候変動ゼミ 「オランダを参考にした気候変動での洪水リスクに関する評価手法」という内容で北海道河川財団の戸村翔さんから話題提供頂き、参加者のディスカッションを行いました。 リスクがHazard(外力の発生確率)・Exposure(人・物が危険な場所にいるか、いないか)・Vulnerability(浸水に対する人・物の強さ)の3つの関係で決まることを踏まえ、気候変動を考慮した場合の洪水リスクとその低減の考え方について問題提起がなされました。 リスクベース・アプローチによって洪水リスク低減を目指すオランダの取組事例の紹介もあり、気候変動・流域治水での洪水リスクの扱いを考える良い機会となりました。  戸村さんからのリスクベースアプローチの説明

戸村さんからのリスクベースアプローチの説明2020/11/19 オランダ王国大使館での治水に関する意見交換会 日本とオランダとで行っている洪水リスクの共同研究プロジェクトに関して、オランダ大使館主催での意見交換会が開催され、山田先生の司会進行のもとオランダ側からBas Kolenさん、北海道側から山本のプレゼン、そのあと会場での参加者を含めてのディスカッションが行われました。 気候変動を想定した洪水外力をリスクとしてどう扱うか、両国で知恵を出し合って方法を検討していることを共有できる場として、とても良い機会となりました。  Bas Kolenさんはオンラインで早朝のオランダから参加

Bas Kolenさんはオンラインで早朝のオランダから参加 北海道のプレゼンは山本から

北海道のプレゼンは山本から 意見交換会は山田先生がコーディネート

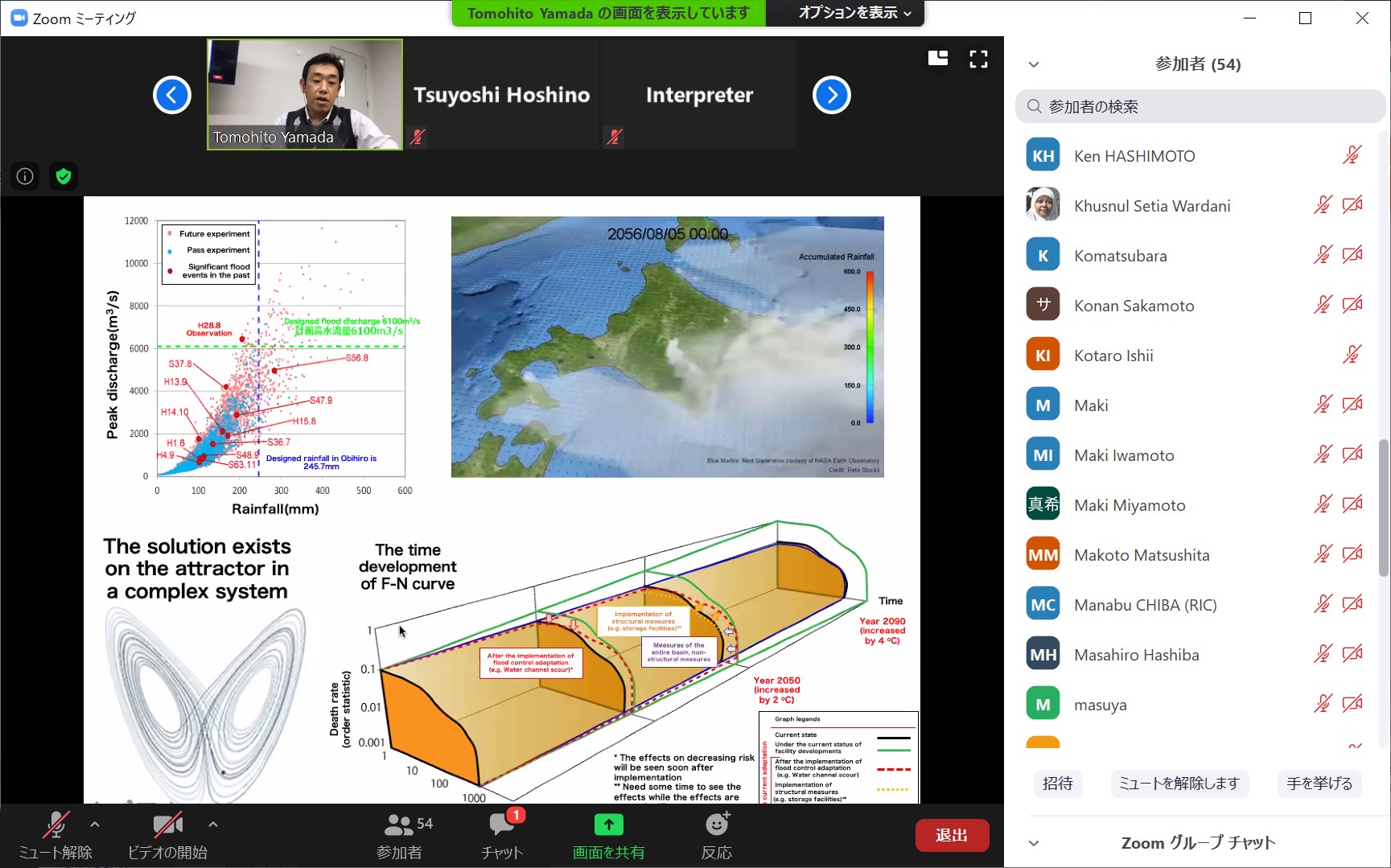

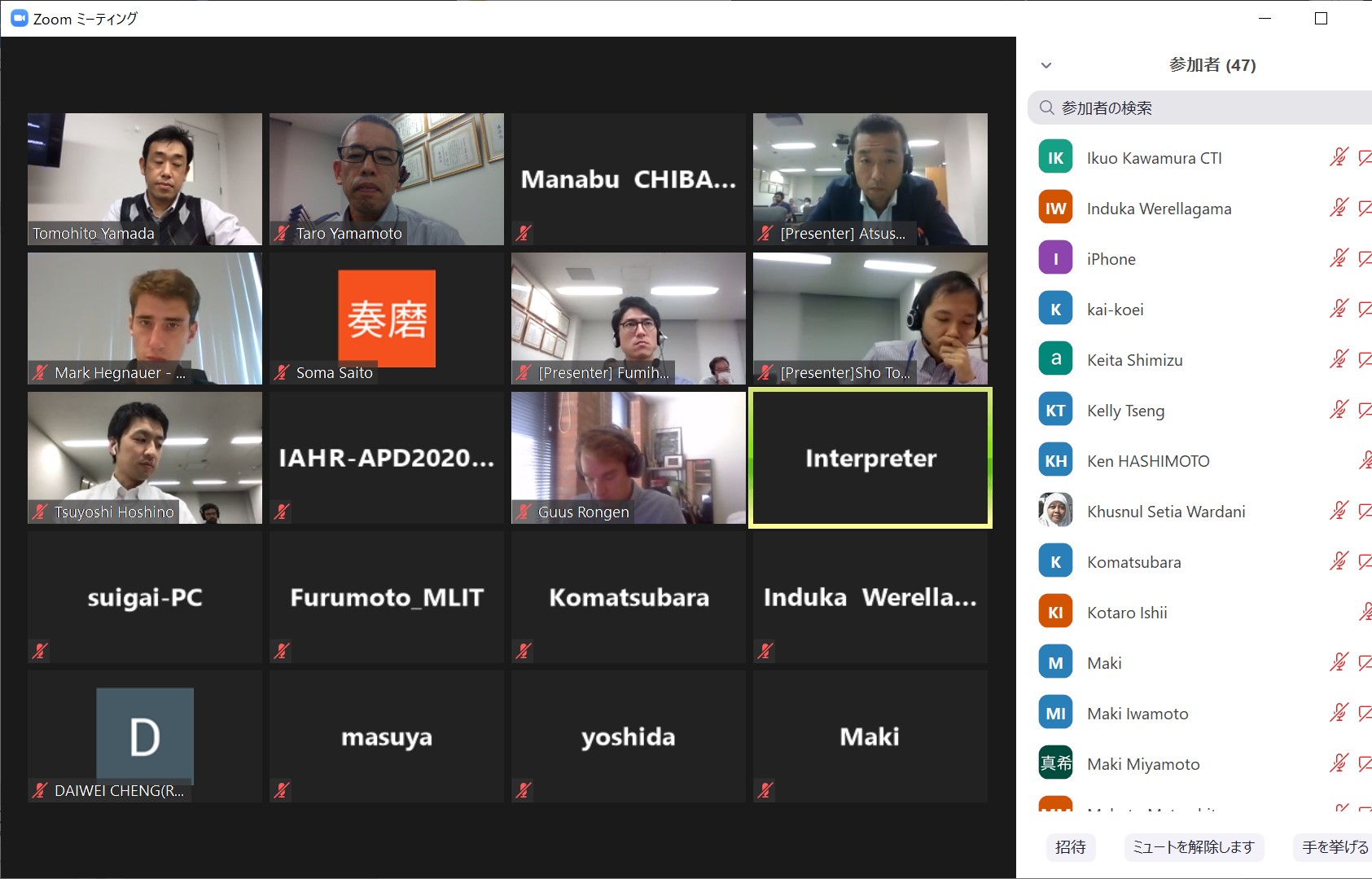

意見交換会は山田先生がコーディネート2020/9/16 国際会議IAHR-APD オランダとのジョイントセッション 2020年9月15日から16日の2日間で行われた国際会議IAHR-APDのなかで、日本とオランダで行ってきている気候変動適応策の共同研究についてのセッションがあり、山田朋人代表(北海道大学)の進行のもと、日本・オランダそれぞれからの研究発表とディスカッションが行われました。 降雨解析から氾濫のリスク分析までの一連のプロセスをアンサンブルデータにより確率として扱っていくことが共同研究での重要なポイントとなっており、気候変動を踏まえたこれからの洪水リスクを考えていくための、ひとつの大きなステップになったことでしょう。 ○発表者 武田淳史(北海道開発局) 星野剛(北海道大学) Mark Hegnauer(Deltares) 植村郁彦(ドーコン) Guus Rongen(HKVコンサルタント) 戸村翔(北海道河川財団) 山田朋人(北海道大学) ○webサイト ・IAHR-APDサイト ・IAHR-APDセッションプログラム  アンサンブルデータの取り扱いの説明

アンサンブルデータの取り扱いの説明 ディスカッション

ディスカッション2020/7/29 気候変動勉強会(釧路) 北海道開発局釧路開発建設部で行われた気候変動勉強会に参加しました。 釧路では釧路湿原の自然再生や釧路川での洪水対策に気候変動をどのように取り入れていくかが課題となっています。 当コンソーシアムからは山田朋人(北海道大学)、山本太郎(北海道河川財団)、 武田淳史(北海道開発局)が話題提供を行い、この地域が気候変動の影響でどのような影響を受けるかなど、 これから考えていくことを関係者でディスカッションしました。 翌日は現地へ。釧路湿原キラコタン岬へのトレッキングで湿原を探訪しました。  勉強会でのディスカッションの様子

勉強会でのディスカッションの様子 釧路湿原キラコタン岬からの景色

釧路湿原キラコタン岬からの景色 |